龙登高谈近世的基层治理及制度变迁

龙登高(章静绘)

清华大学社会科学学院龙登高教授长期致力于中国经济史研究,关注传统市场与产权制度,著有《 市场中国两千年》《中国传统地权制度及其变迁》《地权市场与资源配置》《中国传统市场发展史》等。而他的新著《近世基层治理及制度变迁》,则将目光投向了传统中国的基层秩序。在接受《上海书评》专访时,他以明清时期基层公共品供给与民间主体治理机制为核心,讲述了士绅、宗族与民间组织的运行逻辑。

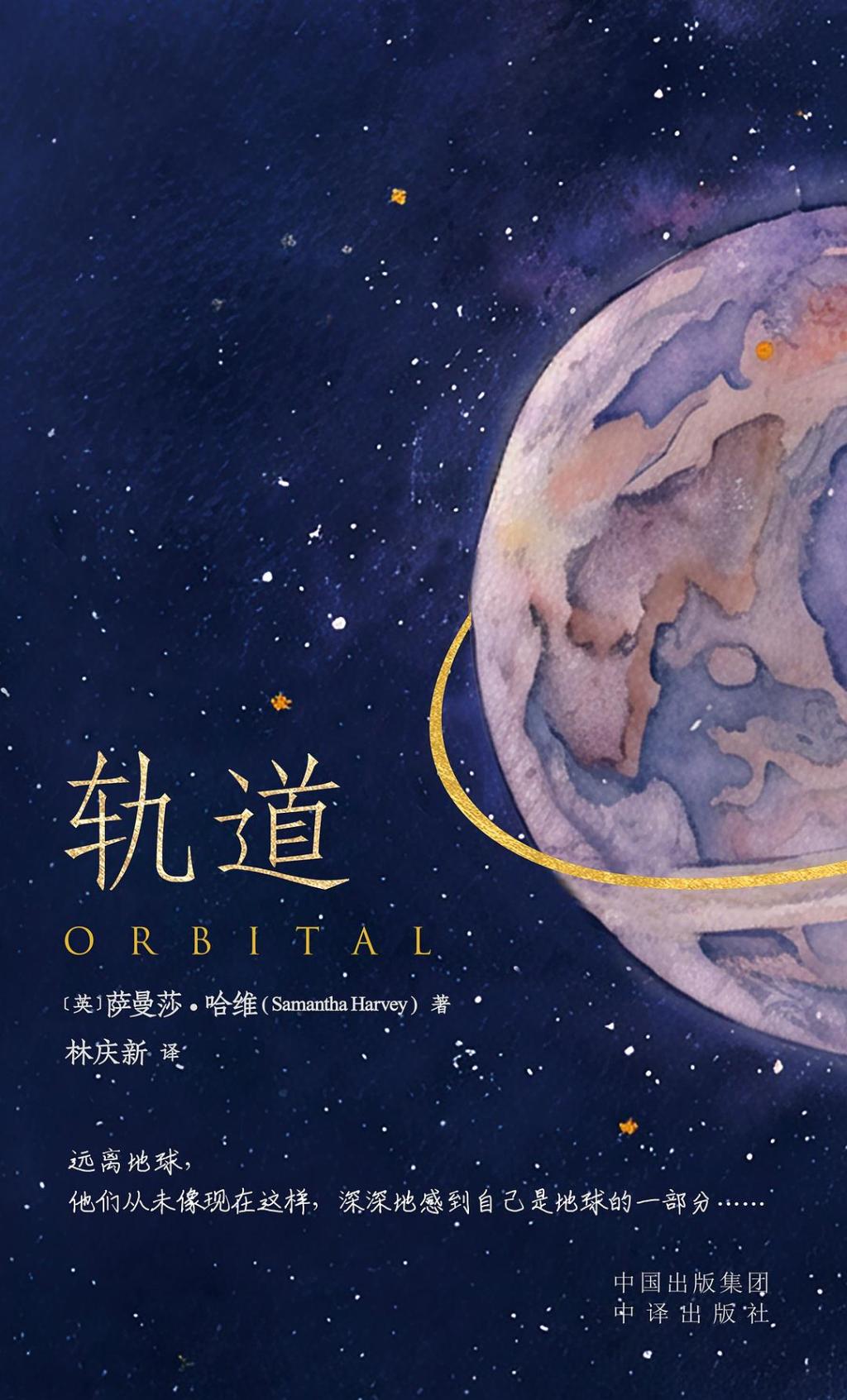

《近世基层治理及制度变迁》,龙登高、陈月圆、黄一彪著,广西师范大学出版社2024年7月出版,348页,98.00元

先从地权这个概念谈起。中国古代社会是怎么定义“地权”这个概念的,有哪些类别?更进一步,围绕地权,中国古代社会形成了怎样的制度?

龙登高:地权——严格来说是指土地产权制度——是一个非常重要的制度安排。比如说,2024年的诺贝尔经济学奖颁给了三位经济史学者,奖励他们对新制度经济学的贡献。而产权制度正是新制度经济学的核心问题之一。我们一般把土地产权划分为三种形态:所有权、占有权和使用权,田面权、典权属于占有权形态。三种形态的土地权利在实际操作中有着不同的权能,都可以进入市场而形成交易,从而构成了地权交易体系。西欧中世纪时期的土地产权不太明晰,难以自由买卖。和他们相比,中国古代的土地私有产权制度发育得比较充分,能够被明晰界定,还具有不同的交易形式,如抵押、租赁、典当和买卖等。这些表现构成了一个丰富的地权市场。

基于这样的市场,普通的农民就有了建立属于自己的家庭农庄的可能。一个农民哪怕没有土地,或者土地不足,都可以通过市场获得土地使用权或占有权,积极组织家庭成员,依靠拥有的劳力来展开经营。举个例子:明代江西有一个农户,他家里有四个孩子,在孩子小的时候,他把家里的地典了出去,等到几年之后,小孩长成彪形大汉,这户人家对土地的需求就发生了变化。于是,他们不仅把原来出典的土地赎了回来,还通过租赁获得了更多的土地来养活家人。从这个例子中可以看到,劳力和土地两种关键的生产要素得到了灵活配置。

所以说,土地产权和个体家庭农庄构成了中国传统农业社会的基本单元。这套制度具有弹性与活力,是中国和西欧传统社会之间非常关键的结构性差异。

您研究了很多明清民间土地产权的相关契约文书,它们体现出非常丰富、多样的土地交易的形式,而您也在书里谈到,如果土地交易制度是比较单一的,容易形成土地兼并,而在明清之后,通过相应的制度安排,可以在一定程度上缓解这个问题。能否请您具体展开谈谈?

龙登高:这是个很好的问题。比如说,春秋战国时的土地交易形式就比较单一,一个农民如果急需资金,往往只能选择把土地卖掉。到了明清时,情况发生了变化,他不一定非得卖掉土地,也可以选择出典。举个例子,我把土地典给你,从你那拿到了一百两银子,约定十年后把土地赎回来,同时把这笔钱还给你。这个典田交易,可以解决农民的融资需求,比如家里老父生病了,治病要花不少钱,又比如他自己准备去参加科举考试,这也很花钱。多样化的地权交易形式为农民提供了更多选择,让他们不再身处“卖”与“不卖”的两难境地。更进一步,从制度层面来说,这也可以相对抑制土地兼并的现象——农民不再因为一时周转不过来就把土地彻底卖掉,他们可以通过出典来度过青黄不接的困难阶段。这也是中国传统个体家庭农庄的韧性所在。

我在研究中所接触的民间契约文书很有意思,有买卖、典当和租赁等不同形式的契约。这些契约既是地权交易的凭证,也是农民的产权凭证——通常是所有权凭证,但也可以是占有权凭证,而且还可以是纳税凭证。这些明确的契约正是传统社会表达产权的方式,由民间自发形成,却可得到整个社会和政府的承认与保障。如此,产权得到明晰界定,交易成本降低,交易风险变小,整个市场效率也自然有所提升。

关于此前流行的未经事实验证的假说,如“传统中国缺乏自组织力”“士绅的道德教化”,您都在书中基于实证研究予以反驳订正。能请您展开谈谈吗?

龙登高:这是一个很值得展开的问题。在我们的书里,我反复试图纠正一些流传很广但缺乏事实依据的假说——我把这些称为二十世纪以来的认识偏误,比如说“中国人没有产权意识”“缺乏契约精神”“中国社会没有制度化”“士绅只是道德教化的载体”“传统中国缺乏自组织能力”等等。这些说法耳熟能详,但很多是建立在臆测、感性或片面的材料之上的,缺乏逻辑体系的实证基础。

比如说,有人说中国人没有产权意识、缺乏契约精神。我们前面不是已经谈到了各种地权契约吗?一个缺乏产权观念的社会,显然不可能拥有这么成熟的契约文化。还有人说中国人缺乏组织能力,“一个中国人是一条龙,三个中国人是一条虫”,这种说法特别主观,忽视了基层社会中大量存在的自治实践与制度安排。

再比如对士绅的认知,过去很多文献喜欢把士绅描述成一种人格化的道德力量,认为他们以道德教化来维系社会秩序。按照这个逻辑,士绅不是靠制度而是靠所谓“高尚品德”在发挥作用。我觉得这是对士绅的误会。士绅其实是一种制度性的身份,被称为“齐民之首,乡民之望”,是连接官与民之间的桥梁。一个读书人,通过科举考上秀才,就获得了士绅身份,有了一定的免役特权和社会地位,见到官员可以平起平坐,打官司的时候也会被高看一等;等考中进士,能进入文官体系,可以入朝为官了。

在地方事务中,士绅往往发挥了很重要的作用,替百姓出头,与政府交涉,也就是所谓“为民争利”,他们就像是民意的代言人。也正因如此,他们在官员眼里往往不受欢迎,在不少官员的奏折或笔记里,士绅被称为“刁绅劣监”。他们可能让官员威风扫地,被视为不受控制的力量。但这也说明了,士绅并不是凭空维系乡里秩序的一个道德化身,而是依赖于一个完整的制度安排——他们处在文官体系、科举制度、地权制度和民间组织这四重制度结构的交汇点上。这个制度结构如果健全,士绅就能扮演好自己的角色;如果制度崩塌了,士绅的行为也会发生剧烈变化。

比如说,到了二十世纪,士绅突然摇身一变,成了“土豪劣绅”。为什么会这样?因为制度发生了变化。1905年科举制废除后,士绅失去了向上流动的渠道,预期、激励与约束机制也随之失效。读书做官、考取功名这条上升路径没了,其中一些转而横向扩张,依仗自己的文化资本、经济实力和社会网络,反而变成了压榨乡民的利益集团——曾经的“齐民之首”就成了“土豪劣绅”。从这个转变,我们可以得出两个重要发现:第一,传统中国并非没有制度,而是有一个相互配套的制度体系;第二,制度是系统性的,一旦某个关键部分崩溃,整个机制都可能会失效,甚至好人也可能在制度失灵时走向反面。当我们说传统中国缺乏制度化的安排,只能靠道德来维系社会秩序的时候,往往忽视了民间制度的运作逻辑。

能否请您谈谈,士绅是如何提供公共品的?

龙登高:这个问题非常有意思。士绅通过民间组织供给基层公共品,这是我们理解传统中国治理体系时特别关键的一环。比如说,我老家就有风雨廊桥,永锡桥就是那里的绅民组织起来修建的,修了整整七年,靠的是士绅来组织乡亲和筹资筹料。组织方式也很有特点——通过桥会来募集捐款,再雇聘木匠、泥瓦匠等工匠与百姓一起参与建设。福建还常见石桥,像宋代的安平桥、万安桥,一直到上世纪八十年代还是当地的重要通道。一座桥能使用将近一千年,让我感到震撼。这些基础设施都是公益建造和免费使用,属于一种非政府性和非营利性的公共品。不妨与西方做个比较,十八世纪的英国、十九世纪的美国,修路架桥由政府授予私人企业来特许经营,过桥过路得留下“买路钱”。而中国传统社会的义渡、义仓、义山中的“义”字,凸显的就是免费的公益性。这是中西制度上的显著差异。

有人说,士绅能动员民众,靠的是个人魅力和道德教化。那不妨追问一句:士绅过世之后怎么办?建一座桥不易,更难的是这座桥能持续用上几百年。这背后,靠的可不只是哪个士绅的道德感召力,一座桥几十年就要维修一次,需要有人连续不断地组织筹款并加以管理,才能长期维系。所以,我更看重这些基础设施背后的一整套制度性安排——以民间组织为抓手,以士绅为组织者,以产权制度为基础,把乡村社会的力量动员起来,完成公共品供给。这个体系能够在士绅过世之后继续运转,是因为它并不仰仗个人魅力,而是依靠民间组织建立的结构性的制度安排。这些民间组织之所以能够可持续发展,关键有两点:一个是独立产权,另一个是良好的机构治理。

先说第一个关键点——独立产权。我可以举一个特别经典的例子:镇江义渡局,也叫瓜洲义渡局。它是跨越长江的义渡,直到民国时期,还有十几艘现代化轮船摆渡,全部免费。为什么能做到?因为义渡背后有几千亩土地作为收入来源。这些土地的收益用来购买船只、雇佣艄公、维护义渡日常运作,它有士绅参与管理的理事会,而且在章程里明确规定了义渡运行的独立性。这个组织独立的产权时称“公产”,今天的术语可称为“法人产权”:这些财产不属于某一个人,也与政府无关,而是属于组织与机构本身。

第二个关键点是机构治理。这些组织必须公开披露相关信息,包括收入多少、支出多少等,每一笔账目都公开透明。只要暴露在阳光之下,贪腐和寻租的空间就会被压缩到最小。与此同时,相关的负责人都得到民意推选,而且自愿担当。所以,这些民间组织的治理机制体现出一种朴素的民主传统,从中我们也可以看到中国人自己摸索出来的基层治理逻辑。说到这里,再回过头来看我前面提到的风雨廊桥,比如永锡桥留下的章程,跟2016年《慈善法》里对非营利组织的规范可谓异曲同工。这里的“非营利”并非不能盈利,而是收益不能分红,组织的收入只用于自身运作和公益目的。这些章程在几百年前已经写得清清楚楚了。诸如此类的民间组织遍布民间社会生活的方方面面,不光是修桥铺路,还有慈善救济、工商业团体、文娱体育活动,甚至包括宗教领域。比如说,宋代的“蹴鞠”特别流行,当时有类似“足协”的组织,叫做圆社,制定章程、举办全国比赛,由民间主导,公开透明。当然,一旦政府介入、暗箱操作,不对利益相关者负责,贪腐寻租也就随之而来。这种问题,对今天而言,也并不陌生。

您提到,清代政府既会提防这些民间组织和士绅联合起来争夺政府管理社会的权力,又要依赖士绅和民间组织来提升社会管理的水平。这种张力很有意思,能否请您展开谈谈?

龙登高:这种张力,说到底其实是一个结构性矛盾。士绅和民间组织一方面在基层扮演了非常积极的角色,是提供公共品、维系秩序的关键力量,另一方面,似乎一旦联合起来挑战行政权力,又会让政府非常警惕。一般人留下的印象是,传统中国是一个高度中央集权的国家,专制皇权可以无孔不入,渗透到基层社会的方方面面,仿佛什么都由政府说了算。事实上并不是这样。比如前面我们谈到的基层公共品供给,像桥梁、书院、义渡等,就不是由政府出钱出力来完成的,而是靠士绅依托民间组织来筹资、动员和建设。也就是说,政府在很多时候是放手让基层自己管理自己的,所谓“听民自便”。而清代“官不下县”,清朝行政官员的数量并不是特别多,在道光以前,地方上的文官数量不到九千人,全国一千多个县,每个县里不过三四名正式官员而已,其余的是不吃皇粮“自负盈亏”的胥吏,兼职居多。如果通过现代国家那种全面行政渗透的方式去管理的话,清政府的官僚系统至少要扩大几十倍,在经济上根本不可能负担得起。因此,它只能通过一种方式来维持大一统,那就是不去直接管理基层事务,而是通过士绅这样的中介结构,让皇权“借力”下达基层。正因如此,我们才会说,基层自治和中央集权在中国传统体制里看似矛盾,实则是互补的关系。

这种“官不下县”的治理方式有三个制度优势。一是提升效率。层级少了,反应就快。在传统中国社会,交通、通讯条件都极其落后,如果上下级层层设官、层层审核,信息就会在传递过程中迟滞、变形,每增加一个环节,就多一层筛选、多一份扭曲。要知道,官员本身也是有利益诉求的,每一级政府都有自己的算盘。二是降低成本。官员数量少了,财政负担就小。这样一来,国家可以做到轻徭薄赋,而不是动辄加税抽丁,既减轻了民众的经济负担,也降低了政府的治理难度。三是风险转移。政府不直接处理基层社会的种种琐事,而是让社会自己先行调节。这其实也降低了政府的责任与风险。当时地方官员的主要政绩并不同于现代国家意义上的财政中心主义,他真正需要做到的是“守成”,维持基层的秩序,完成皇帝交代的任务,而不是“财源广进”。从这个角度来说,基层自治并不与中央集权冲突,中央负责象征权威和宏观秩序,基层靠民间组织和士绅自我治理,彼此之间不是对立的。理解了这个张力,可以更好地理解传统中国国家运作的弹性机制。

您在书中提到了公产制度,它是由士绅和民间组织所协同形成的组织所构建并维系的制度,区别于由政府所有的官产以及由个体所有的民产或私产。能否请您谈谈公产制度是怎么形成的?

龙登高:公产制度是传统中国产权制度发育过程中慢慢呈现出来的一个很有意思的现象。在我们过去的分类里,往往就说官产和私产,一个是政府的,比如官田、衙署,一个是个体家庭的,比如土地、房屋。事实上,从产权结构上来说,传统中国是三分的——官产、私产和公产三者并存。公产的所有者是团体或机构,比如宗族、寺庙、行业组织,或者如前面谈到的义渡局、桥会等。这些民间组织所持有的财产就是公产,如家族的族田和寺庙的庙产。民间组织之所以能长期运作,比如办义渡、修桥梁,靠的也是组织自身拥有的土地或房产。公产所占的比重并不小,不是边边角角的附属产物。我们统计土地改革的普查数据发现,广东的公产占土地总量的百分之三十三,福建是百分之二十九,浙江也有百分之十六,其他南方省份基本在百分之十至百分之十五之间。这个比例非常惊人,意味着传统时期相当一部分土地掌握在民间组织与机构手中。更值得注意的是,公产还有一个重要的特点:对内是公共的,对外则是排他的。它虽然服务的是一个组织、一个团体,可能是宗族、寺庙或其他民间组织,但有着明确的产权边界,既不是“无主财产”,也不属于“全体人民”,而是由具有法人身份的组织所控制。

到了二十世纪初期,即民国时期,它在法律上出现了一个尴尬的问题:这种公产到底应该被界定为私产还是官产?它既不属于某一个人,也不属于政府。当时的法律实践倾向于把它“私产化”,原来属于寺庙、书院、宗族的土地,相当一部分被转化成可登记的私人产权。但也有很多公产被收归政府名下,尤其是二十世纪中期以后,更多地演变成了政府控制的“官产”。所以,公产这个“第三产权形态”在二十世纪的社会转型中逐渐消失,原有的三元结构变成了我们今天所熟悉的“公有制”和“私有制”的二元结构。这一变迁本身就是制度现代化的一个隐秘断层,它不是自然而然的,而是随着现代国家的建立,传统社会组织慢慢被行政化、法律化的一个过程。

在我们看来,这个公产制度,是传统中国制度设计中一个特别值得再去深入挖掘和重新理解的部分。它既连接了社会与国家,也支撑了大量公共事务的非政府化运作,是非常宝贵的历史经验。

一些公产是在宗族的管理之下才得以运转的。而我们对宗族往往留下的是对外组织械斗、对内高压控制这样的负面印象。能否请您谈谈,宗族是怎样持续发挥作用的?

龙登高:你提到的这些宗族的负面形象,在历史上确实存在。不过,我们还是要从整体上来审视宗族的功能,不能只关注这些极端情况。在大多数情况下,宗族其实是一个有效的组织形式,有两个主要作用:一是内部成员之间的协同与互助,是一个用来共同抵御风险的社会单位;二是像其他民间组织一样,宗族也能提供公共品,尤其在教育方面,它的作用尤为凸显。我举个例子,传统的私塾教育,很多是由宗族来支撑的。具体而言,由族内富户出资,聘请先生来教书,不仅让自家孩子读书,其他家境不好的小孩也能来“伴读”,收取较少的学费,有时干脆予以免费。这是一种族内的助学机制。而且族长通常属于有文化、资历之人,或有功名,不仅拥有文化资本,还有一定的组织能力。他们要维持族内的团结与声望,更多时候靠的是协调和感召,而非强力管控——若只用强权管理,那族内也会出现问题。除了开办私塾,族田制度也颇具特色。很多宗族都设有族田,族田的租金收入用来维系宗族运行,如修祠和祭祖等,此外,资助族内优秀子弟参加科举考试,也是比较重要的用途。科举考试的成本很高,应考者需长途跋涉,沿途住宿吃喝全靠自理,很多家境贫寒的读书人,哪怕天资聪颖,若无宗族支持,可能难以顺利完成考试。反过来,这样一个读书人在宗族资助之下成功考中举人乃至进士,那就不仅改变了自身命运,对整个家族而言,可谓“鸡犬升天”,作为“投资人”的宗族的教育投资就产生了回报。

所以,宗族不仅仅是血缘组织,实际上承担了部分公共品供给的功能:教育与人力资本投资、风险缓冲、社会保障、互助互利等。在很多地区,它是维系社会秩序的重要基石。这种制度之所以能维持下去,关键在于它拥有独立的财产,体现在族田、祠产乃至组织架构等,它既不是国家控制的官产,也不是个体可随意处分的私产,而是独特的“公产”。

![不小心把男主掰弯了[穿书] 天鹅绒之吻漫画](https://image11.m1905.cn/mdb/uploadfile/2019/0311/thumb_1_128_176_20190311095025300977.jpg)

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

29

29

74946

74946

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11